Uncategorized

Uncategorized

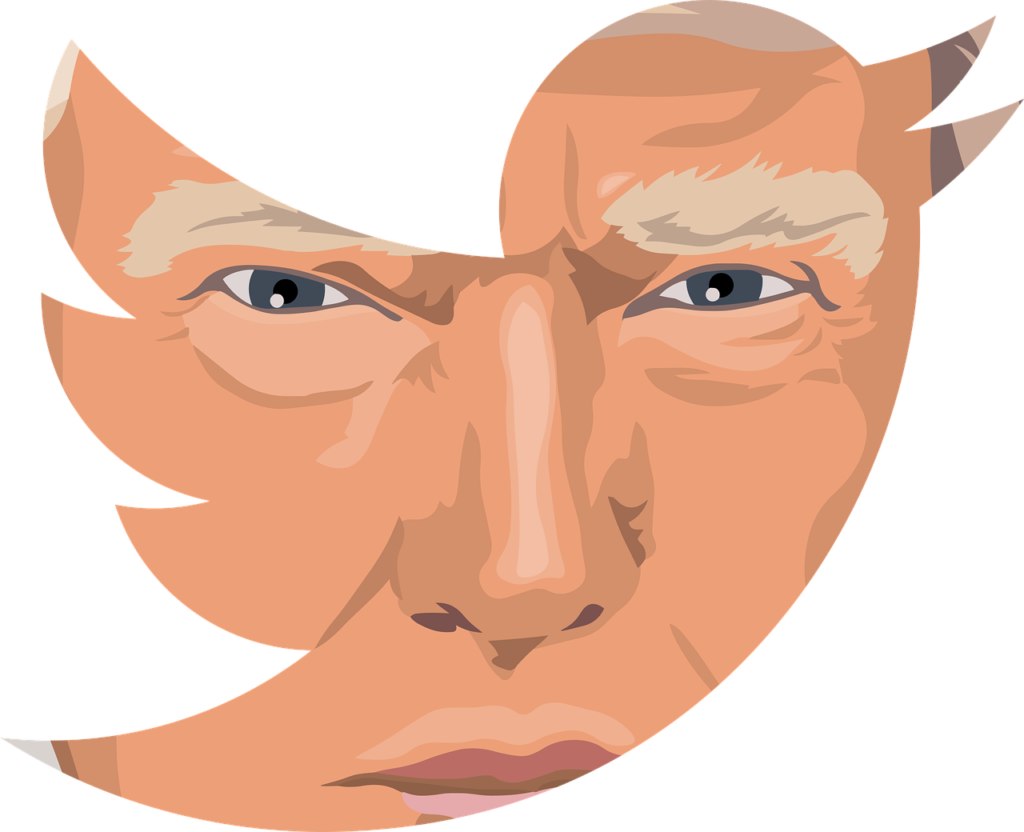

Trump ist wieder da – Was bedeutet das?

Donald Trump ist wieder da, zumindest theoretisch. Elon Musk hat auf Twitter abstimmen lassen, und knapp 52% der über 15 Millionen Teilnehmer der Umfrage, wie auf Musks Twitter-Account nachzulesen ist, wünschen sich den ehemaligen Präsidenten zurück.

Twitter hatte Trump gesperrt, nachdem er zum Sturm aufs Kapitol aufgerufen hatte – und die Jahre zuvor schon als auffällig aufgefallen war.

A propos auffällig: Interessant sind besonders zwei problematische Aspekte an Musks Umfrage. Erstens: Musk hatte Ende Oktober angekündigt, ein Gremium bei Twitter zu installieren, ohne das derlei Entscheidungen nicht getroffen werden sollten.

Dieses Gremium konnte nun schwerlich an dieser Entscheidung mitwirken – es existiert nämlich nicht. Jetzt ist Ende Oktober noch keine Ewigkeit her. Das könnte man als Begründung dafür geltend machen, dass dieses Gremium noch nicht zustande gekommen ist. Musk hatte ja viel damit zu tun, seltsame Entscheidungen zu treffen und wieder zu revidieren. Es steht aber auch schwer zu bezweifeln, dass Musk unter hohem Druck gestanden hätte, Trump nun zurückzuholen. Er hätte also einfach in Ruhe so ein Council einrichten und sich dann mit der Causa Trump beschäftigen können. Und eben das Council.

Zweiter problematischer Aspekt: Niemand kann genau sagen, wie repräsentativ diese Umfrage ist. Stichwort: Bots. Ausgerechnet deren angeblich hohe Zahl hatte Musk noch als Argument verwendet, um Twitter nicht kaufen zu müssen. (Wir erinnern uns: Musk ist ja sehr „quirlig“ und hatte erst gewollt, dann doch wieder nicht… Sie erkennen ein Muster, denke ich.) Dass diese Bots durchaus auch jetzt, bei der Trump-Heimkehr-Aktion, durchaus eine Rolle gespielt haben könnten, räumt Musk indirekt ein – bezieht das aber auf die Trump-Gegnerseite und prophezeit, für künftige Abstimmungen könnte den Troll-Armeen womöglich die Puste ausgehen. Ein bemerkenswert leichtfüßiger und ich möchte meinen, nicht ganz unparteiischer Umgang mit der Tatsache, nicht irgendwen, sondern ausgerechnet Trump nun entsperrt zu haben.

Was bedeutet das nun konkret für Trumps Account?

Erstmal ist Trump „lediglich“ wieder auf Twitter. Bisher hat er dort noch nichts gepostet. Das liegt nicht daran, dass er nun ein anderer ist; bedächtig, abwägend. Trumps ungewohnte Zurückhaltung dürfte viel eher in einer Klausel begründet liegen, die ihn dazu verpflichtet, Statements immer zuerst auf „Truth Social“ zu posten. Das ist seine eigene Plattform, die er gründete, nachdem er bei Twitter und Facebook persona non grata geworden war. Die Tatsache, dass man das immer wieder noch erklären muss, zeigt den eher überschaubaren Erfolg von Truth Social – und die Macht von Twitter. Sechs Stunden müssen zwischen seinen Postings dort und auf anderen Plattformen liegen – es sei denn, er reagiert auf politische Botschaften, Spendensammlungen oder Initiativen zur Wählerwerbung, berichtet die New York Times weiter.

Was bedeutet das für Trumps Wahlkampf?

Egal, ob Trump sich nun an diese Vereinbarung hält oder einen Weg findet, sie zu umgehen – oder sie auch einfach so bricht, ohne einen Weg gefunden oder auch nur gesucht zu haben: Twitter war ein ganz entscheidender Faktor in Trumps Kommunikationsstrategie während seiner Zeit im Weißen Haus, und er kann ihn nun, da er seine erneute Kandidatur angekündigt hat, wieder nutzen. Das dürfte noch immens wichtiger werden, als es zu seinen Hochzeiten war: Die kritischen Stimmen aus den Reihen der Republikaner werden lauter, nachdem sie und speziell Trumps Wunschkandidaten bei den Midterms ja nicht ganz so erfolgreich abgeschnitten haben wie erhofft, woraufhin selbst Rupert Murdochs Medien inzwischen höhnisch über Trump berichten.

Abziehen muss man allerdings von der potenziellen Kraft dieses Powerboosts, dass selbst Musks Wahlempfehlung kurz vor den Midterms zugunsten der Repubilkaner denen nicht den gewünschten Erfolg beschert haben.

Was bedeutet das für uns?

Dass wir einen neuen Beleg dafür haben, dass man nichts auf das geben kann, was Elon Musk erzählt. Schön ist das nicht, aber auch unschöne Gewissheiten sind immerhin Gewissheiten. Eine Handlungsempfehlung kann Dr. Dr. Diekmann daraus leider immer noch nicht ableiten.

Gibt es eine Pointe?

Gibt es. Aber keine schöne. Joe Biden wird heute 80. Ironie der Geschichte.